仿古瓦不同于现代瓦,除了古色古乡的韵味外,外形上的图案有着更为复杂的含义;现代瓦追求的是简单,时尚,轻松,自由的时尚感;而仿古瓦有着更重要的历史意义和文化元素,可以说象征着古人在历史时代中的智慧。

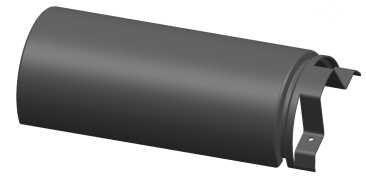

仿古瓦包含了唐,宋,元,明,清,汉等等多种朝代的瓦的风格;对于仿古瓦的形状基本上就是我们现在下图所示的筒瓦,板瓦,这两种;

凸起来的这种跟竹筒一样的,被叫做筒瓦,凹下来的板一样的,被叫做板瓦;这这两种组成的了流传比较久远的--仿古瓦。

筒瓦

板瓦

古人在选择这两种瓦型来装饰屋面的时候也是经过多方面考虑的,每个都有自己的历史由来:

筒瓦

战国筒瓦

战国建筑材料。战国时期城市建设日益发达,随之而起的是砖瓦制陶工艺的发展。这时,几何印纹硬陶的发展,使它成为建筑材料的理想选择。几何印纹硬陶是在战国时期流行于东南地区的一个品种。这类陶在胎土中含氧化铝较高,需经高温烧制。成后胎骨坚硬,呈灰黑色。战国时期,制造大量硬陶,并在入烧前,在胎体上模印出回纹,米字纹等。几何纹饰,作为建筑材料,同时达到装饰效果。

这块燕国筒瓦,瓦身镶贴的三角形黻黼纹,交错排列分成两组。这类瓦可能是当时覆在宫殿墙头上保护墙头的“护墙瓦”。燕下都故城东西长约8公里,南北宽约4公里。中间有一南北纵贯的河道将其分为东西两城。从东区出土的黻黼纹大型筒瓦看,当时燕下都的宫殿建筑是非常宏伟高大的。

唐代筒瓦

唐代长安建筑用瓦。有大小数种。最大的宽23.5厘米,厚3.1厘米,唇长4厘米,较小的宽15.2厘米和13.4厘米不等。其中大多数经过磨光,呈漆黑色,少数则未经磨制,呈灰色。解放以来,考古工作者先后在唐长安大明宫和青龙寺等遗址中多有发现。

覆盖屋顶的陶质建筑材料。呈半筒形,前端有凹凸的瓦舌。个别的筒瓦有瓦钉孔。器表饰较粗的绳纹。器内除素面外,往往有麻点纹、斜方格纹、菱形纹等纹饰。器体长度一般40多厘米,长的可达50厘米以上,直径为11厘米左右。一般为手制或模制,两侧有切割痕迹,舌部经陶轮旋转。整器不够规整,显得较粗糙。但火候高,相当坚硬。筒瓦为阳瓦,覆盖屋顶时,舌端朝上,相互叠扣。它与板瓦、瓦当相配,用于楚国宫殿及其它重要建筑物上,大量发现于楚城遗址中,其流行时代大约为春秋中期至战国晚期。

板瓦

板瓦是瓦的一种,并非平板,而是带有弧度,由筒型陶坯四剖或六剖制成,即弧度为圆筒的四分之一或六分之一。

板瓦是古代建筑覆盖屋顶瓦的一种。用于阻挡雨水渗透。板状,略有弧度,由筒形坯四剖或六剖之后烧造而成,使用时仰置在屋顶上,缝隙间可覆盖简瓦,构成筒瓦屋顶,或覆盖板瓦,构成仰合瓦屋顶。以往认为最早见于西周时期。

琉璃板瓦就是在板瓦上挂上琉璃釉。板瓦上挂琉璃釉,并非是瓦面全部挂满,而只是挂瓦的一部分。包括:铺设屋顶时板瓦朝上的一面,即凹面,以及前后两个弧形的断面。这样可以节省琉璃釉,又能达到用琉璃美化屋面和利用琉璃防水的目的。

板瓦原本可以用在普通民宅上,但上了琉璃釉的板瓦等级变高,就不能用任一般民宅建筑使用了。

筒瓦和板瓦从历史上沿用到现在也体现了仿古瓦经历了不少的变化,方寸之间和古人的智慧是密不可分的,现在我们看到的很多仿古建筑的瓦面,很多都是筒瓦和板瓦组成,特别在寺庙,仿古建筑,亭子很多都散发着仿古瓦古色古乡的感觉。

|